常年期第二十六主日 (甲年) — 讚同天父的計劃

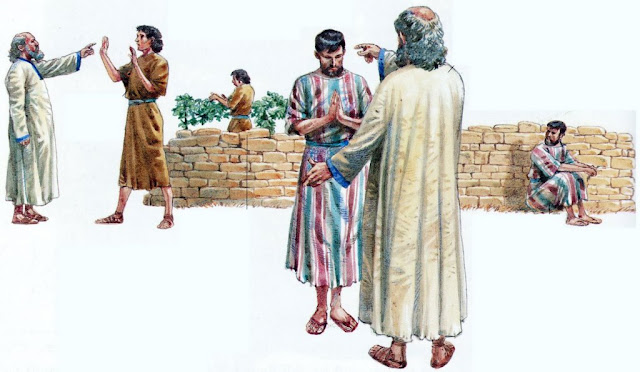

瑪 21:28-32 今天福音中的比喻描繪了三個人物:一位父親及兩個兒子。父親邀請他們到葡萄園工作,一個馬上說「不」,但後來悔改了就到園裡去。而另一個積極爽快地說「主,我去」,最後卻沒有進去。他們的回應讓我們想起耶穌的另一段說話:「不是凡向我說『主啊!主啊!』的人,就能進天國;而是那承行我在天之父旨意的人,纔能進天國。」(瑪7:21) 第一個場合明確地暗示那些被人厭惡的外邦人,現在正被提升到孩子的地位。他們沒有受過任何正式忠貞於主的旨意的教導,然而他們卻是最先進入天國的人。 現在,父親走近另一個兒子,他顯然代表著被梅瑟稱為「不忠的兒子」的以色列子民(申32:5, 20)。當然,這並非指所有以色列人,而是那些口頭上承諾遵守盟約,卻儘又量不參與毫無價值的外在禮儀,他們堅信自己在主前是義人,因為他們奉獻祭品和全燔祭並祈禱。在耶穌的時代,這是聖殿的司祭和民間顯貴所信奉的宗教。 這樣的解讀很可能會導致一個危險的假象,認為那兩個兒子是遠古人物,與我們毫無關係。基督徒將成為「第三個兒子」,即答覆「是」並承行天父的旨意的人。但讓我們撫心自問,我們的慣常用句、聲明、正式立場和日常生活中的儀式有什麼樣的影響(「今天到葡萄園工作」)?它們遏止了仇恨、戰爭和虐待嗎?在不斷宣認我們是基督徒的同時,難道我們沒有輕易地屈服於妥協的生活嗎? 第三個兒子確實存在,但我們卻不是那個兒子。保祿寫道:只有「天主之子耶穌基督」不是「是」而又「非」,在他只有一個「是」。「天主的一切恩許,在他內都成了『是』」(格後1:19-20)。祂總是說:「是的,父啊!你原來喜歡這樣。」(瑪11:26) 這個比喻的結論是:「稅吏和娼妓先於我們進入天國。」「稅吏和娼妓」明知自己遠離天主,卻不會欺騙自己去承行天主的旨意。他們有意識地拒絕了,卻沒有讓自己捏造的準則來自欺欺人。他們也沒有作任何與真正的宗教毫無共同之處的行為來撫慰自己的良心。他們意識到自己是貧窮的、軟弱的,需要被扶持的罪人,正是這點使他們傾向於先接受天主的恩寵。 摘自Fr. Fernando Armellini SCJ的原稿