四旬期第二主日 (乙年) — 聖容的鏡像反射

.jpg)

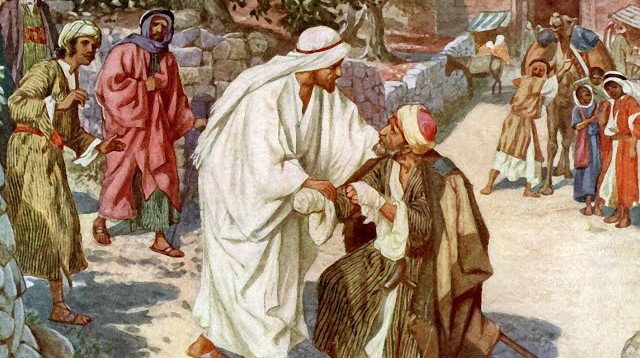

路 9:28b-36 今天我們讀到基督顯聖容的福音,耶穌帶著一班親密的同伴,伯多祿、雅各伯和若望上山祈禱。似乎這不是第一次,或許耶穌正準備他們建立獨自祈禱的習慣,而這與猶太人的傳統習慣載然不同。那天卻有點不尋常,祂「變身」了。祂整個人、祂的衣服、祂的面容,全都在發光發亮。就像祂的人性面紗被移去一會兒,祂的神性就在祂親密的門徒眼前閃耀起來。 無可避免地,這使我們憶起梅瑟如何在山上以十分相似的方式與上主會面。當他回來時,祂不得不用面紗去遮蓋臉上的強光。梅瑟在某程度上反映著天主的光耀。而然耶穌的轉變卻不僅僅是祂的面容,而是祂整個身體。這些都是與主相遇的人會發生的轉變。 同時,門徒享受著梅瑟和厄里亞與他們在一起的經驗,這是多麼令人狂喜欣快啊!他們想在那裡搭帳棚鎖住那一刻,就好像自拍或載圖般,永遠保存停留在那一個經驗中。我的朋友Paulson神父 (CMF) 將這一刻抽述為:「將經驗聖殿化」。他們想保存這個經驗,這就好像有人試圖把尼加拉的霧氣捕捉到樽子裡去,或像舊時的孩童遊戲想要把陽光放進火柴盒一樣,可惜都是徒勞無功。 他們的建議來自一場夢。聖經中的「夢」形容對情況的嚴重性缺乏意識。我們讀過睡著了的女童、管家、僕人和在革責瑪尼園睡著了的門徒,這些全都指出他們未有識別到當時的嚴重性。永遠活於光榮中是耶穌受伯多祿的試探之一,但耶穌沒有理會。耶穌後來告訴他,祂將被迫害致死。耶穌顯聖容後,便帶著他們下山回到現實中。 本文除了神學上的默想外,也值得思考一下:我們的樣子在甚麼時候看似天主的面容?甚麼時候我們向別人反映著天主的神光?別人甚麼時候開始反思他們看見了天主?這需要我們有一個巨大的「實體轉變」(transubstantiation)。這是我們用來形容在彌撒中餅酒藉著被祝聖而產生的實體轉變:餅的整個實體被轉變成為基督身體的實體;酒的整個實體,被轉變成為祂寶血的實體(天主教教理1376)。當我們的實質轉變成為神性的形象時,這種實體轉變就發生在我們身上。當我們如同基督一樣思考和感受,我們的實質就會轉變。當我們如同基督一樣行動,我們的外貌就會轉變。 德蘭修女就養成了這種神聖的面容。有人跟她說:「給我一百萬美元,我也不會做你所做的那種工作。」她回答說:「我也不會。但我這樣做是因為我在他們每個人身上看到了基督受苦的面容。」這些窮人中,有些稱德蘭修女為神、女神,或其他相等於神的稱號。...