四旬期第四主日 (丙年) — 對父愛的挑戰

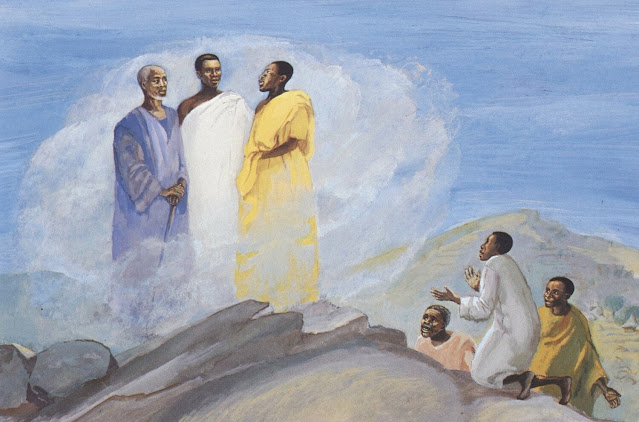

路 15:1-3, 11-32 蕩子比喻中的父愛,對我的五內,發起了挑戰。我需要怎樣發育,才能使我轉變自己,成為父親的角色?當那個傲慢的兒子,把自己父親的財產,當作毫無價值的事物一樣揮霍時,那位父親完全有權拒絕他,但是,他使自己因信賴兒子而變得脆弱,把他接回家中。這樣的父愛,對一人談論自己所受的傷害和創傷而言,便是挑戰,這樣的父愛,是毫無保留的愛。 我所關注的父愛,與我的年紀有關。我相信:我年少的時候,時常想像:自己就是那回頭的小兒子,想要回到父親的懷抱。隨著年歲的增長,我的反思集中在老年長的兄弟身上。我產生了一種感覺,使我為兄弟之誼所觸動,伴有一種對那曾傷害過你,如今卻受到特別優待的人的積怨,對那曾誤入歧途,揮霍手中權利之人的積怨。我使自己既作了這小兒子的判官,又做了大兒子的判官。 隨著年歲的增長,我開始穿上父親的裝束,學會去愛,而非傷害,學會去與那先前我認為,不配擁有磋商權的人協商。在這個故事裡,那父親秉公審斷的技巧,佔據了我睡眠和工作的時間。這個比喻,給基督信徒秉公審斷,一條基本的原則。不幸的是,在教會內實踐的許多審斷,並非時常遵循基督教導的原則。 基督信徒進行審斷的首要原則是:接納兩個兒子 —— 就是兩方。這不僅僅是要包容彼此,更是要使那有罪的一方,恢復兒子的尊嚴。那位慈父,如同那小兒子的長兄一樣,擁有拒絕他的一切選項。小兒子獲得了屬於自己的一份,完全剪除了自己與父親的生緣關係,沒有任何權利,要求回到家中。那喪亡的兒子意識到了這一點,因此,他所請求的,只求自己能獲得為奴的地位。但是,那父親仍然接納了他,使自己有了兩個兒子。 法利塞人,作為整個猶太民族的一員,無法接受兩個兒子的觀念,因為他們認為:只有以色列人,才是天主唯一的兒子。顯然,為他們所拒絕的“那第二個兒子”,就是許多存在於舊約中的,兄弟姐妹的世仇。一方被人擊敗,為人棄絕,另一方,受人接納,得到提攜。加音和亞伯爾的故事,依撒格和依市瑪耳的故事,雅各伯與厄撒烏的故事,都是例證 —— 同胞爭寵的例證 —— 只要有人認為自己才是天主所揀擇的,這樣的事就會一直持續下去。有時,讀者會對那得到(天主)揀選的人產生憤恨。比如:厄撒烏就是:他擁有許多良好的品格:他所承受的愛,遠超雅各伯。然而,出於某些奇怪的原因(極有可能是出於對種性純潔性的考量)選擇雅各伯作為猶太民族的祖先。 在舊約中,有一處充滿懸念的場景...